行政視察報告(石川県立図書館「会話のできる図書館)

おはようございます。中津市議会議員の大塚正俊です。

8月5日から7日の3日間、会派「市民の会」で行政視察に行ってきました。

今日は、石川県金沢市にある石川県立図書館の(8月7日午前9時30分から11時)「会話のできる図書館(石川県立図書館)」について報告します。

『調査の概要』

『調査の概要』

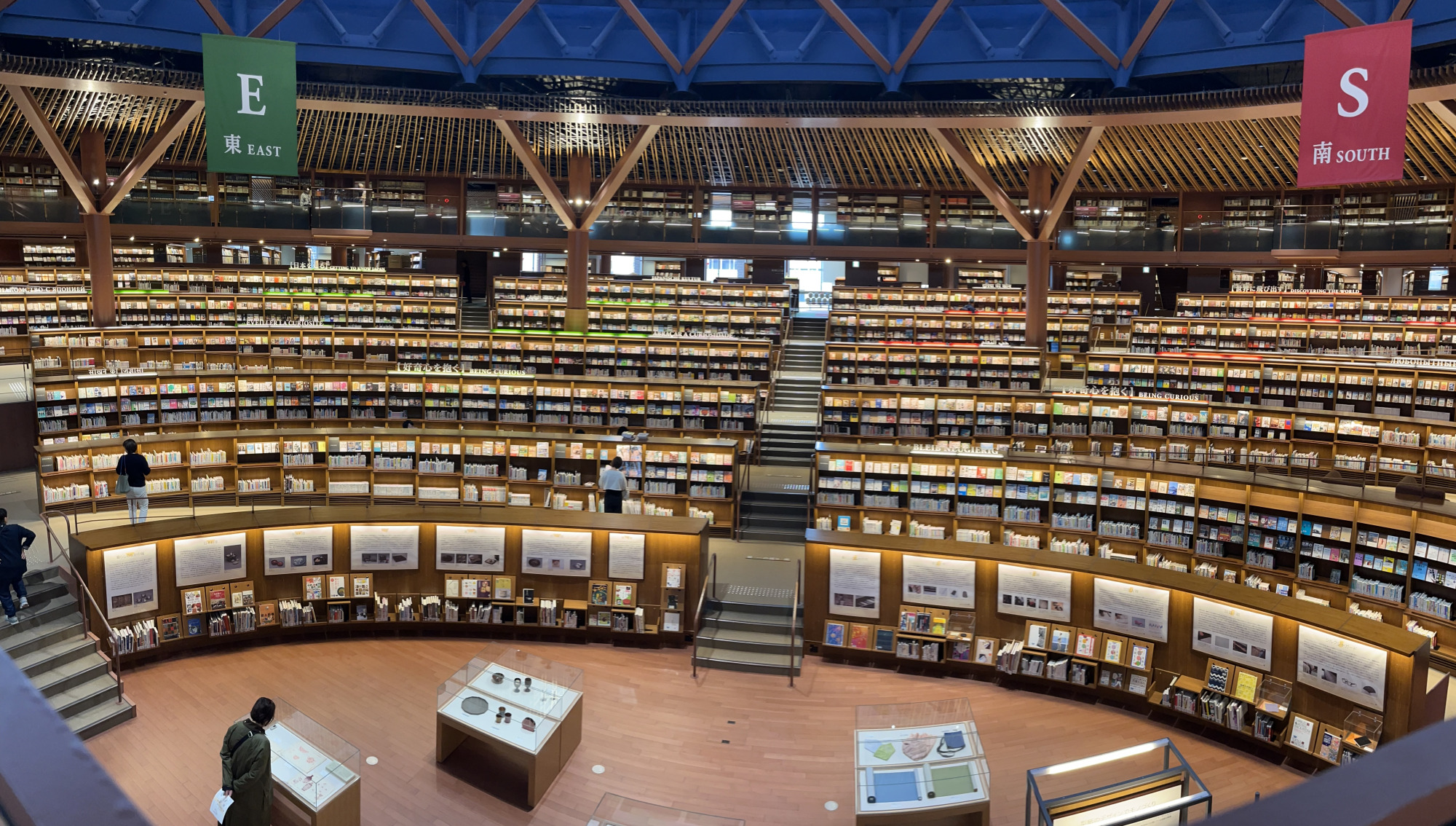

石川県立図書館は、2022年(令和4年)7月16日に開館した新しい図書館で、延床面積22,721㎡、開架冊数約30万冊、閲覧席数約500席、書庫の収蔵能力は約200万冊。「会話のできる図書館」として利用者が増えています。

館内には、閲覧エリア(一般閲覧スペース、児童コーナー等)、知と情報のひろば・情報のアトリエのエリア(屋内広場、多目的ホール、交流ルーム等)、書庫エリア、事務管理・共用部エリアの4つのエリアが設けられています。

愛称は「百万石ビブリオバウム」。図書を意味するラテン語の「ビブリオ」と木を意味する「バウム」を組み合わせ、建物、蔵書の規模感を「百万石」を冠して表しているとのこと。本だけでなく『人・モノ・情報』との出会いを通じて県民の皆さんの成長を後押しし、図書館そのものも進化し続けるようにとの思いが込められています。

建物のコンセプトは「思いもよらない本との出会いや体験によって、自分の人生の1ページをめくることができる場所。」とし、巨大な吹き抜けの空間に、何重にも円を描くように本棚が配置されている光景は圧巻です。

『考 察』

『考 察』

会話や飲食禁止が通常であった図書館の常識が、変わりつつあります。今、話題を集めている図書館では、会話ができて飲食ができるのが常識となっています。

更に、本を読む、借りるだけの図書館から、図書館で楽しむ、交流する機能を持たせています。

図書館に縁遠い市民に対し、図書館で楽しんでもらう機能を付加させることで利用者を増やし、本に親しむことにつながると考えます。

一般的に、書籍は「日本十進分類法(NDC)」という分類法に基づいて並べられていますが、テーマごとに並べることで本を手に取りやすくなると考えます。

図書館の利用者を増やし、活用してもらうために旧来の方式となっている市内の図書館をリニューアルすべきと考えます。

詳しくは、左の画像をクリックしてください。報告書の全文がPDFでご覧いただけます。

詳しくは、左の画像をクリックしてください。報告書の全文がPDFでご覧いただけます。